국내 코인 거래소 업비트 운영사 두나무와 KB금융과 손잡은 빗썸의 경쟁이 본격화되고 있다. 당국은 양쪽을 견제하며 균형을 유지할 가능성이 높으며, 고객확인제도(KYC) 위반 등의 문제로 업비트가 규제 리스크에 직면할 가능성도 있다. 하지만 업비트가 시장에서 사라질 가능성은 낮으며, 오히려 시장 양성화 과정에서 두 기업 모두 가치를 증명하며 성장할 것으로 예상된다.

◆비트코인을 보유한 글로벌 기업들의 행보

최근 글로벌 기업들의 비트코인 보유가 증가하고 있다. 마이크로스트래티지는 48만 개의 비트코인을 보유하며 압도적 1위를 기록 중이며, 일본의 메타플래닛, 미국의 마이크로클라우드 홀로그램도 적극적으로 비트코인을 매수하고 있다.

테슬라는 최근 10-K 보고서에서 비트코인 보유량이 1만1500개로 증가했으며, 블랙록의 비트코인 ETF는 총 58만 개를 보유해 기관투자 시장의 주도권을 잡고 있다.

비트코인의 총 공급량 중 69.4%는 개인 투자자가 보유하고 있으며, 기관투자 시장은 이제 막 열리고 있다. 아마존, 마이크로소프트와 같은 빅테크 기업들도 결국 비트코인을 전략적 자산으로 보유할 가능성이 높다.

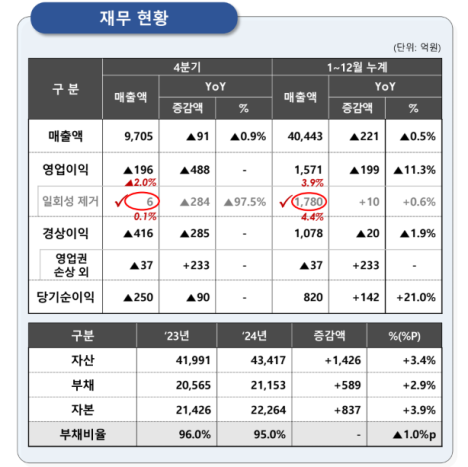

◆국내 기업 중 비트코인 보유량 1위, 두나무

국내에서는 두나무가 가장 많은 비트코인을 보유하고 있다.

▲두나무 보유 비트코인: 1만4666개

▲두나무앤파트너스 보유 비트코인: 2000개

▲국내 거래소 전체 보유 비트코인: 1만5063개 (97%가 두나무 소유)

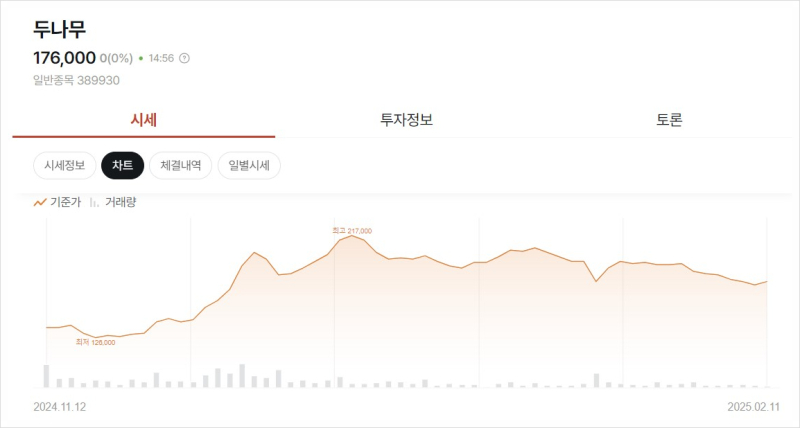

넥슨(1700개), 위메이드(200개) 등도 비트코인을 보유 중이지만, 규모 면에서 두나무는 압도적 1위다. 두나무는 이더리움 9000개, 테더 880만 개 등도 보유 중이며, 총 코인 자산만 2조 원을 상회하는 것으로 추정된다. 현재 현금성 자산 3조6000억 원을 포함하면, 장외 시총(약 6조 원)의 상당 부분이 보유 자산으로 충당된 상태다.

◆두나무 vs 코인베이스, 향후 성장 방향

코인 거래소는 직접 비트코인을 매수할 필요가 없으며, 수수료와 거래로 자연스럽게 비트코인을 확보하게 된다. 하지만 두나무와 빗썸의 전략 차이가 존재한다.

업비트(두나무): 고객이 위탁한 비트코인 17만7000개를 보관 중이며, 총 코인 예탁 규모는 약 50조 원에 달한다.

빗썸: 고객 이벤트 등에 비트코인을 직접 활용하며, 전략적 자산으로 운용하는 방식.

미국의 코인베이스는 600조 원 규모의 고객 자산을 운용하며, 기업 커스터디와 스테이킹, 담보 대출 등 다양한 금융상품을 제공하고 있다. 두나무도 연내 코인 금융상품 출시를 목표로 준비 중이며, 한국에서도 비트코인 현물 ETF가 도입된다면 두나무가 보유한 비트코인과 고객 예탁분의 가치가 원점에서 재평가될 가능성이 크다.

◆두나무의 미국 증시 상장 가능성

두나무는 현재 미국 상장을 목표로 하고 있으며, 코인베이스와 마이크로스트래티지의 포지션을 결합한 한국의 대표 코인 기업으로 자리 잡을 가능성이 있다. 최근 상장 논의가 본격화되고 있으며, 비트코인 보유량이 두나무의 기업 가치에 직접적인 영향을 미칠 것으로 보인다.

현재 코인베이스의 시총은 약 100조 원, 쿠팡 역시 미국 증시에 입성 후 시총 60조 원의 유통 공룡으로 자리 잡았다. 두나무가 미국 증시에 입성할 경우, 비트코인 보유 기업으로서 마이크로스트래티지와 비교될 가능성이 높으며, 이에 따른 재평가가 기대된다.

◆코인 시장의 제도권 편입과 미국 내 변화

트럼프 정부는 디지털 자산 규제 명확화와 스테이블코인 확대를 우선 과제로 추진하고 있다. FIT21 법안이 통과되고 SEC 규제 권한이 축소되면, 미국 내 코인 기업들의 본격적인 성장과 리쇼어링(본국 회귀)이 시작될 것이다. 이미 테더, 제미니, 리플 등도 IPO 논의를 진행 중이며, 미국 내 코인 산업의 기업화가 빠르게 진행될 전망이다.

전망: 두나무는 비트코인과 코인 자산을 보유한 금융기업으로서, 미국 증시 입성 시 코인베이스+마이크로스트래티지의 포지션을 노릴 가능성이 크다. 비트코인 현물 ETF 도입 여부와 제도권 편입 속도가 두나무의 기업 가치에 큰 영향을 미칠 것이며, 미국 내 코인 기업들의 상장 움직임과 함께 국내에서도 관련 논의가 활발해질 전망이다.